Se per incontrare il “paesaggio”, come genere, si deve rincorrere a ritroso la pittura, fino ai residui delle decorazioni delle ville romane, oltre l’iconoclastia geometrica, per affrontare il tema del “ritratto” occorre esplorare la pura ontologia dell’atto stesso del dipingere, nel suo inverarsi gestuale e tautologico. E così, per districarsi nel labirinto mutevole dei signifi cati attribuiti ai segni e all’operare umano, serve porsi, con occhi virginali, a ogni nuovo sguardo, a ogni nuovo interrogarsi sul senso della bellezza. I bambini disegnano ritratti anche quando scarabocchiano profili di alberi, case e montagne, ogni cosa, nel loro esporsi primigenio all’espressione, si anima di fisiognomiche immaginative e le abitazioni poliedriche hanno occhi, baffi e bocche. Poi si autoritraggono in compagnia dei parenti prossimi. L’autoritratto è il primo degli esercizi di disegno dal vero e il primo documento di analisi psicologica della personalità dell’artista. Rembrandt si ritrae innumerevoli volte, invecchia come un fiore e, nel nostro immaginario, invecchia per sua mano, come la voce di Chet Baker e di quanti superano ogni speranza di vita, vanno oltre, genialmente e ne rimane un’impressione sospesa, che elude il tempo e polverizza il concetto winckelmanniano di “bellezza impassibile”, rivolto all’arte italiana. Jacopo Robusti, detto il Tintoretto è un altro esempio, si guardi gli autoritratti del 1548 al Victoria and Albert Museum londinese e del 1587 al Louvre. Nella pittura antica il “volto” scompare lentamente dalla potenza del Fayum, alla ritrattista imperiale, ai bassorilievi affollati, che si diluiscono nel mistero delle pergamene miniate. Non c’è più indagine psicologica nell’arte occidentale, la cui cifra icastica sopravvive alle ere nei catini absidali delle periferie dell’Impero. Il volto dell’uomo ricompare lentamente da una sorgente, che prende a scorrere parallela ai grandi fiumi della storia nelle catacombe. In penombra, con secolari fraintendimenti alimentati dalla ricerca del Graal e della Sacra Sindone, si fa strada nella barbarie luccicante per riaffermare la centralità dell’uomo nuovo, che si affaccia al mondo ed è capace del proprio destino: la chiesa fiorentina del Carmine sta lì a dimostrarlo.

Nel Medioevo una pittura si pagava forse a “giornate”, ma soprattutto secondo il numero delle figure e dunque dei volti rappresentati. Ognuno probabilmente aveva un nome, come incerte fotografi e familiari, come la ricerca iconologia ci invita a osservare, dalla “Scuola di Atene” del divin pittore fino alle speculazioni anamorfi che di maniera, alle tecniche di indagini simboliche di Giordano Bruno. Dopo è tutta letteratura romantica e il “ritratto” viene messo in crisi dalla fotografia, fino a quando la fotografia stessa trova un proprio luogo nelle arti visuali e comincia così a dialogare davvero con la pittura, senza conflitti di competenza. Ogni ritratto, non fotografia segnaletica, che ha per sua natura bisogno di numeri e differenze per acquisire doti di comunicazione culturale, è assoluto. Ma a non esser più assoluti sono oggi gli strumenti di comprensione e il linguaggio delle immagini, come comunemente è stato posto dal contrasto accademia-avanguardie. Cose da specialisti…

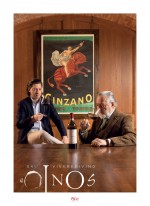

In questo Oinos ci accontentiamo di riprendere arcaici sistemi di conversazione e tentarne decontestualizzazioni, che ne rendano comprensibile la trasposizione lessicale. Questo Oinos infatti è pieno di “figure”, è abitato da molti ritratti, che, si sa, non sono mai immagini realistiche, ma riflessi percepibili in millesimi di secondo, quanto in lunghe contemplazioni sapienziali.

L’immagine è quel che vogliamo essere? Oppure è quel che siamo? Oppure né l’una né l’altra cosa? Troppi indovinelli per una rivista di buon vino e buone cose, di buoni intenti. E dai ritratti emergono persone che lavorano con entusiasmo, caratteri e inclinazioni, professioni manifeste nella vivacità mobile delle pupille, soprattutto volti amici…

È certo che il ritratto fotografico contemporaneo, quello che soprattutto realizza Bruno Bruchi nelle nostre pagine, sia così prossimo e così lontano dai dipinti di medie dimensioni con busto del Rinascimento europeo. Una forma estetica tanto semplice, quanto imponderabilmente complessa, come le vite in essa contenute. E se la pittura di ritratto ha bisogno di una prepotente volontà di rappresentazione, a volte la fotografia meglio si confà alla tecnica borgesiana di composizione poetica… Del rimanere cioè in attesa, preoccupandosi che tutto finisca in bellezza.

Per questo, ovviamente, ci vogliono passione e competenza, come per costruire un vino di struttura soddisfacente, come per disegnarne poi un’etichetta adeguata.

Nella vita di ogni giorno c’è arte e, tautologicamente, nell’arte c’è vita.

Si può prescindere da questo?

L’editore Mario Papalini